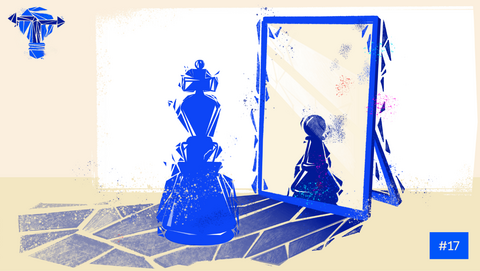

Oder: Wie ein hohes Selbstwertgefühl für innere Stärke sorgt

Als ich mich neulich in meinen "Thoughts for Leaders #15" mit Dopamin beschäftigte, stieß ich auf eine sehr spannende Statistik: Demnach gehen 72 Prozent der Deutschen davon aus, dass der Erfolg im Leben von Kräften bestimmt wird, die wir nicht beeinflussen können. In den USA sagen das nur rund 35 Prozent. Die Amerikaner glauben offenbar stärker daran, selbst Herr über ihr Schicksal zu sein.

Wenn man sich mit diesem Gefühl, das eigene Schicksal beeinflussen zu können, auseinandersetzt, kommt man unweigerlich zu der Frage, wie wir auf die Welt schauen, mit welcher inneren Haltung. Ein Teil dieser Haltung speist sich aus dem Selbstvertrauen, andere würden sagen: dem Selbstbewusstsein oder dem Selbstwertgefühl. Da Selbstwertgefühl für mich ein breiteres Spektrum abdeckt, werde ich im Weiteren diesen Begriff verwenden.

Einer der Pioniere in der Forschung zum Selbstwertgefühl, der 2014 gestorbene Psychologe, Psychotherapeut und Bestsellerautor Nathaniel Branden, formulierte:

„The higher our self-esteem, the better equipped we are to cope with life’s adversities; the more resilient we are, the more we resist pressure to succumb to despair or defeat.“

Verstehen wir unsere Existenz nicht nur als Leben auf dem „Ponyhof“, sondern als eine Abfolge anspruchsvoller Herausforderungen oder gar Schicksalsschläge, dann bekommt der Selbstwert als Katalysator und Bestandteil der individuellen Resilienz eine enorme Bedeutung. Diese steigt weiter, wenn wir eine noch härtere Sicht auf das Leben einnehmen und Gordon Allport folgen, einem der einflussreichsten US-Psychologen des 20. Jahrhunderts, der lange in Harvard lehrte und – inspiriert vom österreichischen Neurologen Viktor Frankl – folgendes schrieb:

„It is here that we encounter the central theme of existentialism: to live is to suffer, to survive is to find meaning in the suffering.“

Diesen Satz (der übrigens häufig – fälschlicherweise – Friedrich Nietzsche zugeschrieben wird) finde ich insofern sehr interessant, weil er von vornherein von der Prämisse ausgeht, dass das Leiden ein integraler Bestandteil des Lebens ist und durch unser Handeln zu reduzieren wäre. Der Ausgangspunkt der Betrachtung ist somit eine Baseline des Leidens, nicht eine des Glücks. Dies mag auf den ersten Blick düster erscheinen, macht es aber deutlich einfacher, das Leben auch in all seinen negativen Facetten zu akzeptieren.

Eines der probaten Mittel, diese Baseline des Leidens zu verbessern, ist das Suchen und Finden des persönlichen Lebenssinns. Eine „Lebensakzeptanz“ erfordert einen erhöhten Selbstwert, starke Eigenverantwortung, Klarheit im Denken sowie die mentale Stärke, mit dem Leben einen „Tanz“ aufzuführen, ja bei Bedarf sogar einen „Ringkampf“. Wenn ich die aktuellen Entwicklungen in der Welt so betrachte, dann finde ich diese Philosophie der inneren Stärke sehr zielführend, ganz im Sinne der alten asiatischen Weisheit:

„It’s better to be a warrior in a garden than a gardener in a war!”

Jordan Peterson, der kanadische Bestsellerautor und derzeit wohl bekannteste klinische Psychologe weltweit, brachte einen ähnlichen Gedanken wie folgt auf den Punkt:

„Everyone says, ‘Well, you should be harmless, virtuous, you shouldn't do anyone any harm, you should sheath your competitive instinct. You don’t want to be too assertive.’ No. Wrong. You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it.”

Ein gesundes Selbstwertgefühl bildet einen Teil dieser Stärke, genauso wie der Selbstkontrolle. So stellt sich die Frage, woraus Selbstwert grundsätzlich besteht – und vor allem, wie dieser Selbstwert entsteht und auch später noch gestärkt werden kann.

Hinsichtlich der Definition sah Nathaniel Branden, der bereits erwähnte Pionier auf diesem Gebiet, zwei Komponenten, aus denen sich der Selbstwert zusammensetzt:

Erstens aus der Selbstwirksamkeit, sprich dem Glauben an sich selbst, daran, sein Leben gestalten und jede Herausforderung – und damit auch das Leiden – erfolgreich überwinden zu können.

Zweitens aus der Selbstachtung respektive dem Glauben daran, das Recht haben zu dürfen, in diesem Leben glücklich zu sein. Darin kommt eine innere Haltung zum Ausdruck, für die eigenen Rechte und Bedürfnisse einzustehen.

Hinsichtlich der Entstehung und Stärkung des Selbstwerts geht es um einen Aspekt, der für jeden, der wissen will, wie er sein Selbstwertgefühl nähren kann, nicht minder wichtig ist. Vor dem Hintergrund der Tatsache, wie stark unsere Gene unser Leben beeinflussen, scheint mir dabei zentral zu sein, eines besser nachzuvollziehen: Ist der Selbstwert etwas, das auf die Persönlichkeitsmerkmale zurückzuführen ist, das somit in einem sehr hohen Maß von der Natur „zugelost“, von der genetischen Prädisposition vorherbestimmt wird? Gibt es explizite Persönlichkeitsmerkmale, die über die Ausbildung des Selbstwerts entscheiden?

Um diese Frage zu beantworten, greife ich auf das einzig valide wissenschaftliche Modell der Persönlichkeitspsychologie zurück, das sogenannte Fünf-Faktoren-Modell (auch OCEAN-Modell genannt).

Bei diesem Modell werden fünf relevante Dimensionen der Persönlichkeit betrachtet, mit denen sich die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen präzise einordnen und unterschiedliche standardisierte Korrelationen bilden lassen:

- Offenheit für Erfahrungen (Aufgeschlossenheit),

- Gewissenhaftigkeit (Perfektionismus),

- Extraversion (Geselligkeit, Extravertiertheit),

- Verträglichkeit (Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft, Empathie) und

- Neurotizismus (emotionale Labilität und Verletzlichkeit).

Nach aktuellen Untersuchungen gilt es als gesichert, dass von diesen fünf Dimensionen vor allem ein hoher Grad an Extraversion und ein niedriger Grad an Neurotizismus eine große Rolle spielen, wenn es um ein starkes Selbstwertgefühl geht.

Im Unterschied zu Intelligenz lässt sich das Selbstwertgefühl tatsächlich formen. Die deutsche Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl ist in ihrem Buch „So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl“ überzeugt, dass neben der Genetik vor allem die Kindheit wichtig ist – nicht nur bei der Ausbildung unserer Gehirnstrukturen, sondern auch für die Ausbildung unseres Selbstwertgefühls.

Bereits im ersten Lebensjahr baut ein Kind demnach das sogenannte Urvertrauen auf. In dieser Zeit ist es vollständig von seinen Bezugspersonen – meistens der Mutter – abhängig. Das Kind begreift, dass es angenommen und geliebt wird. Darüber hinaus entwickelt es ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres eine sichere innere Bindung an seine Mutter. Stahl schreibt:

„Sicher gebundene Kinder beziehungsweise später Erwachsene zeichnen sich durch zwei grundlegende Eigenschaften aus: Sie verfügen sowohl über ein gutes Selbstvertrauen als auch über eine grundlegende Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen. Ihre Grundeinstellung lautet: Ich bin okay – du bist okay.“

Die Rolle des Vaters ist traditionell eine andere. Hier geht es eher um die Ermutigung des Kindes, um das Ermuntern, neue „gefährliche“ Herausforderungen entlang der jeweiligen Wachstumszone anzunehmen – wie Fahrradfahren, Schwimmen oder das Auf-den-Baum-klettern. Auch Mütter machen da sehr viel mit, selbstverständlich, allerdings sind es häufig die Väter, die in einer Familie diese Aufgabe übernehmen. Stefanie Stahl kommt (auf Basis der Studien des Ehepaars Klaus und Karin Grossmann) zu dem Schluss:

„Erwachsene, die auf eine gute Vaterbeziehung zurückblicken können, weisen im Durchschnitt ein besseres Selbstwertgefühl auf und vertrauen mehr in Freundschaften und Liebesbeziehungen als Erwachsene ohne diese Erfahrung.“

Nach Aussagen des amerikanischen Biologen Bruce Lipton sind die ersten sieben Jahre für das Werden eines Kindes entscheidend, da in diesen Jahren Glaubenssätze und Denkmuster im Unterbewusstsein „einprogrammiert“ werden. Wenn man Lipton Glauben schenken darf (was durchaus umstritten ist), laufen rund 95 Prozent des Tages unbewusst ab.

„95 percent of your life is coming from a subconscious program. Your life is a printout of your subconscious.”

In dem Fall würde es mich nicht wundern, dass die ersten sieben Jahre so wichtig sind. Mal angenommen, an dem Gedanken ist etwas Wahres dran, worauf genau kommt es dann in diesen ersten Jahren an? Wie „programmiere“ ich meine Kinder richtig?

Ich glaube, es gibt so viele Ansätze und Erziehungsstile, dass ich mir an dieser Stelle erlaube, auf die Essenz aus meiner eigenen Elternerfahrung sowie aus Literatur, die mir zusagt, zurückzugreifen. Auf dieser Basis wage ich folgende fünf Leitplanken zu definieren:

1. Klare Trennung der Person von der Leistung: Es bedarf der bedingungslosen Elternliebe, doch sie sollte dem Kind gelten – nicht seinem Verhalten oder seinen Leistungen. Zu wenig oder zu viel Lob können Kinder verunsichern. Auch wenn man sie ständig lobt, selbst für schwache Leistungen, wirkt das verunsichernd, denn in dem Fall übersteht das Kind keinen Realitätscheck mit dem „wahren“ Leben. Meine Empfehlung lautet, ein Kind wenn, dann nur für gutes Verhalten zu loben – und auf jeden Fall nicht für persönliche Eigenschaften. Klassische Lobeshymnen wie „Du bist so hübsch“, „Du bist so schlau“ oder „Du bist so sportlich“ sollte man besser lassen. Umgekehrt würde ich auch Kosenamen wie „Dummerchen“, „Monsterchen“ oder „Stinkerli“ nicht empfehlen. Diese mögen liebevoll oder witzig gemeint sein, können aber im tiefsten Unterbewusstsein durchaus Spuren hinterlassen.

2. Gezielte Förderung des Kindes nach seinem Potenzial: Bei der Entwicklung eines Kindes sollte es nicht um die Vorstellungen oder Wünsche der Eltern gehen – vor allem dann nicht, wenn diese versuchen, die eigene Unzulänglichkeit aus der eigenen Kindheit mit der „richtigen“ Entwicklung der Kinder zu kompensieren ? Wichtig scheint mir zudem eine gewisse Konsistenz bei der Förderung, damit das Kind den positiven Effekt des Erlernens neuer Fähigkeiten tatsächlich erlebt und erfährt.

3. Eine gesunde Balance aus Freiräumen und Grenzen: Die Erziehung des Kindes sollte in möglichst großen Freiräumen erfolgen, ohne dabei zu vergessen, dass diese Räume sehr solide Wände haben sollten, die das Kind auch konsequent zu beachten hat. Ich bin weder ein Freund des Laissez-faire noch ein Freund des strikten, autoritären Erziehungsstils. Beide Varianten sind der Entwicklung des Kindes nicht förderlich, eine Einschätzung, die mir inzwischen durch wissenschaftliche Untersuchungen valide belegt scheint. Auf die Balance kommt es an.

4. Selbst Grenzen akzeptieren: Das Kind sollte auch selbst „nein“ sagen dürfen – ohne dass es Liebesentzug befürchten muss. An dieser Stelle muss die Eitelkeit und der Ehrgeiz der Eltern zurückstehen.

5. Risiken zulassen, Widerstandskraft stärken: Bezüglich Fürsorge und Aufsicht der Eltern empfehle ich folgende Einstellung: „Prepare the child for the road, not the road for the child.” Mehr zum Thema Antifragilität finden Sie in meinen „Thoughts for Leaders“ #5.

Eine Missachtung dieser Prinzipien kann das Selbstwertgefühl des Kindes schwächen oder die Sozialisierung der Kinder erschweren. Wer von seinen Eltern ständig gelobt wird, selbst wenn es dafür überhaupt keinen Grund gibt, wird Probleme kriegen, sozialen Anschluss zu finden. Im Übrigen besteht auch die Gefahr, dass man dadurch einen Narzissten großzieht –mit allen Konsequenzen. Stefanie Stahl sagt:

„Ein Narzisst kennzeichnet sich folglich hinsichtlich seines Selbstwerterlebens durch eine doppelte Buchführung: Im Innersten fühlt er sich wertlos und klein (Kleinselbst). Sein Größenselbst arbeitet jedoch mit aller Kraft dagegen, sodass der Narzisst seine Unsicherheit meist gar nicht spürt.“

Die Strategien des Narzissten sind klar umrissen: Einerseits strebt er nach Perfektion und Besonders-sein; Mittelmaß ist ihm zuwider. Andererseits wertet er alle anderen ab, um selbst besser da zu stehen. Narzissten nehmen sowohl die eigenen als auch die fremden Schwächen wie unter einem Mikroskop wahr, was zu Aggression führen kann. Richtig problematisch wird es für den Narzissten, wenn er durch einen Rückschlag auf einmal auch sein Größenselbst als Versager betrachtet. Dann holt ihn die Angst, total zu versagen, tatsächlich ein. Ausgeprägte Narzissten sind denn auch besonders selbstmordgefährdet.

So viel zur Ausbildung des Selbstwerts bei Kindern. Wie aber lässt sich das eigene Selbstwertgefühl auch als Erwachsener noch stärken? Und wie soll man sich in diesem Leben, das so voller Herausforderungen steckt, am besten verhalten? Vieles einfach hinnehmen? Oder besser aktiv werden? Vielen Menschen, sagt Managementvordenker Reinhard K. Sprenger in unserem LeaderTalks, falle es leichter zu leiden als zu handeln. Aber ist es deshalb richtig?

Mehr zu diesen Fragen in der nächsten Ausgabe meiner „Thoughts for Leaders“.